学びて時に之を習う─探究の道〈史学科かわら版 その02〉

2024.09.20 史学科 川森

「学びて時に之を習う──探究の道」

本学・古典芸能研究センターで9月30日から開催される神戸女子大学・神戸女子短期大学オープンカレッジ 秋期講座「異類婚姻と芸能・文学」の講師を務める川森博司先生から、異類婚姻譚の研究に至る研究の経緯についてエッセイをいただきました。

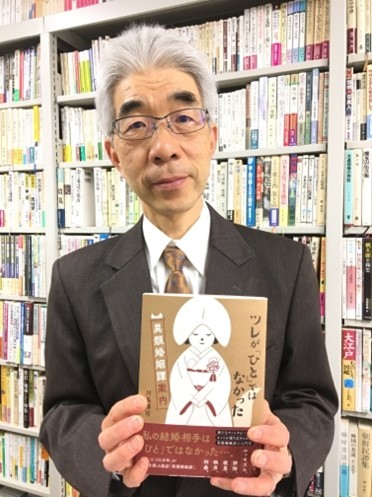

昨年『ツレが「ひと」ではなかった異類婚姻譚入門』という本を出した(淡交社、2023年)。これまでの研究の集大成的な書物であるが、ここまで一筋の道を歩み続けてきたというわけではなく、さまざまな紆余曲折があった。

オープンカレッジのパンフレット(古典芸能研究センターHPより)

オープンカレッジのパンフレット(古典芸能研究センターHPより) 著者近影(2023年)

著者近影(2023年)

昔話を中心とする口承文芸研究の道を志したのは、浪人後、大学に入って柳田 国男の『口承文芸史考』に魅せられたのが大きなきっかけだった(講談社、1976年)。身の回りのちまちました恋愛模様などを描く近現代の小説の狭さに辟易していた当時の私に、もっと大きくて深い文学の世界の存在の世界を知らせてくれたのが柳田の書物だったのである。

私の青春時代の1970年代から80年代には、まだ昭和の農村の雰囲気が色濃く残されていた地域があったので、老人たちの記憶に残る口承文芸の世界を求めて、中国山地をさまよったりした。そこで対面で聞いた「猿聟 」の昔話は、そのまわりの農村の情景を含めて深く心に刻まれた。

その後、29歳の時に韓国の大学での仕事が見つかって、韓国南部の蔚山 市で3年間暮らすことになった。そこでの生活体験は異文化の存在を実感させてくれるものであり、韓国で収集された昔話の伝承を見ていくと、題材は共有しながらも味つけがかなり異なるものが多いという実感を得た。おそらく日本料理と韓国料理の違いに類比できるものなのだろう。異文化で暮らすことは自分の文化を再認識する機会であり、日本の昔話の構造をくっきりと意識するようになった。そこから日韓昔話の比較研究に進んだのであるが、研究とは実感への肉づけなのである。たいそうにフィールドワークなどと言ったりするが、要はそれに尽きる。頭の中のフィールドを広げていくことが肝要なのだ。

韓国・忠清北道・慶尚北道にまたがる俗離山にて(1987年)

韓国・忠清北道・慶尚北道にまたがる俗離山にて(1987年) 韓国・鬱陵島にて(1987年)

韓国・鬱陵島にて(1987年) 韓国・慶尚北道の陶山書院にて(1987年)

韓国・慶尚北道の陶山書院にて(1987年)

その後、日本に帰って、岩手県遠野市で観光の場で活躍する昔話の語り手のフィールドワークを進めた。囲炉裏端での語りはなくなったが、そこから派生する豊かな伝承の世界が現代の観光文化の中に息づいていたのである。なかでも、「母の目玉(蛇女房)」の情感あふれる語りは、単なる文字資料を生きた資料へとよみがえらせてくれ、日本人にとって異類婚姻譚とは何かという問題を具体的に考えていく重要な足場を得ることができた。

学外研修を引率(宇治平等院、2024年)

学外研修を引率(宇治平等院、2024年)

その後、40代、50代は観光人類学や現代民俗学方面の仕事が中心になってきたのであるが、60代に入って20代・30代にやり残した研究に立ち戻っている。まさしく「学びて時に之 を習う」(『論語』の冒頭の言葉)の状況である。そして、それは孔子が言うように「なんと楽しいことではないか」ということを実感している。『ツレが「ひと」ではなかった』では、さまざまな事例を取り上げたが、その中心には島根や岩手で聞いた昔話の実感がある。そして、韓国での生活実感がある。それらの実感から出発することによって、異類婚姻譚について1冊の書物を編み上げることができたのである。

青春期に学んだことは、その後の人生経験の中で味わいを深めていく。その時には華々しいものではなくても、単なる知識を実感と結びつけていく手間ひまかけた学習こそが、その後の人生を豊かにしてくれるのである。

川森先生ありがとうございました。

川森先生には特別に近著について語っていただきました。2分でわかる異類の世界、スタート!

これまでのかわら版はこちらから

公式SNSもご確認ください。