古典芸能研究センターは、行吉学園発祥の地である三宮キャンパス(神戸市中央区)にあります。

能楽資料の橘文庫、民俗芸能資料の喜多文庫をはじめ、古典芸能や民俗芸能に関する書籍・資料を幅広く備えた研究施設です。芸能に関連する様々な分野の資料を収集しており、個別の分野はもちろん、より総合的な調査・研究の拠点となっています。

なお、所蔵する資料は、学生・社会人を問わずどなたにもご利用いただけます。

最新情報

- 2025年6月から 古典芸能研究センター公式チャンネルで、YouTube版「今月の資料」を公開します。2025年6月の「今月の資料」はこちら

- 「古典芸能研究センター蔵 民俗芸能・民俗資料データベース」を公開しました。

- 2025年6月9日(月)~8月29日(金)、展示室において、「古典芸能研究センター蔵 民俗芸能・民俗資料データベース」公開記念展示写真展「季節の神々 ~西谷先生が訪ねた兵庫の民俗~」を開催しています。

- 2025年5月30日〜7月4日(不定期金曜日・全4回、14時00分~15時30分)、神戸女子大学・神戸女子短期大学オープンカレッジ春期講座 古典芸能研究センター共同企画「蔦屋重三郎と浮世絵」を開催します。

- 2025年6月の開室日をアップしました。

最終更新日:2025年7月1日

今月の資料 (2025年7月)

古典芸能研究センター所蔵の様々な資料の中から、毎月1点紹介します。

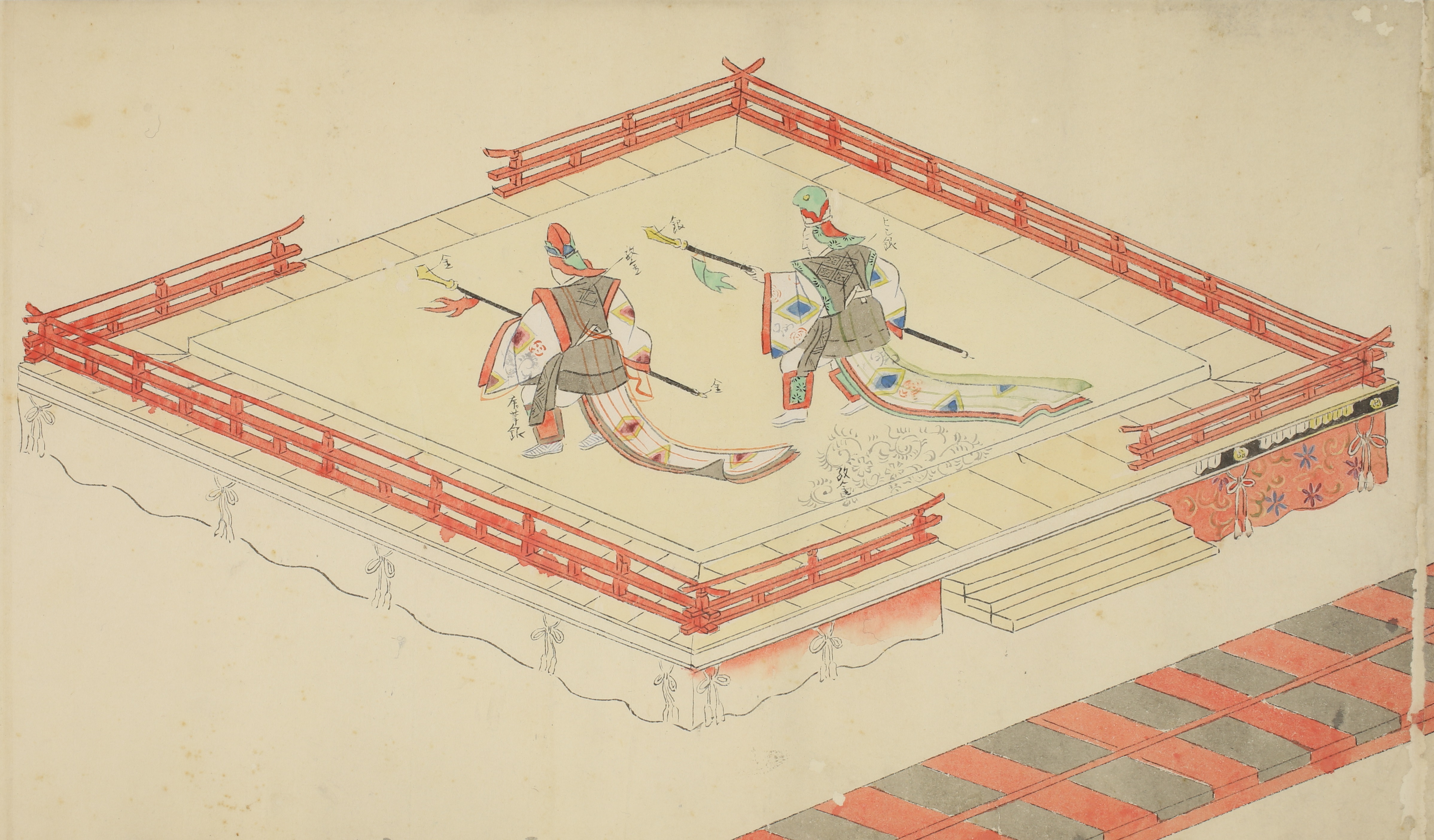

巻一 巻頭の左方楽屋に続く「振鉾」図 (舞楽会のはじめに奏する決まりの曲) | 『舞楽図巻』 写 巻子本 全4巻 淡彩色図 □田益宣 元文六年(1741) 江戸時代中期の、舞楽を描いた絵巻。「振鉾(えんぶ)」以下52曲の絵図を所収。奥書に「元文六年酉正月十八日 □田益宣写之」とするが、画者の益宣については未詳。本資料は4軸構成の巻子本だが、もとは2巻構成だったらしく、曲名の前に巻一・二は「一之~」、巻三・四は「二之~」と順に番号が振られている。冒頭・巻末部分以外は基本的には墨書で、彩色用の指示らしき文言が記され、部分的に彩色が施されている(各図で最低一人分)。類似した図様の舞楽図は本資料の他にも複数伝存しており、江戸時代には図柄が定型化して制作されたことがうかがえる。 「舞楽」は、中国や朝鮮から伝わって平安時代に宮中の式楽となった雅楽の一種で、舞を伴う音楽をいう。中国系の唐楽(とうがく)と朝鮮系の高麗楽(こまがく)とに分けられ、それぞれ左方(さほう)、右方(うほう)と呼ばれる。装束も左方が赤色系、右方が緑色系となっている。演目は、左方と右方が対になった「番舞(つがいまい)」で構成されるのが本来のかたちであったらしい。 また、舞には、数人でゆったりと舞う「平舞(ひらまい)」、剣や鉾を手に勇壮に舞う「武舞(ぶまい)」、動きが躍動的な「走舞(はしりまい)」、子どもが演じる「童舞(わらべまい)」などの種類がある。 ※本資料は、2022年9月に紹介した資料の再掲です。 |

当サイトのデータについて

神戸女子大学古典芸能研究センターが公開しているすべてのホームページおよびそこに含まれる画像データ・テキストデータ等は、神戸女子大学が著作権を有しており、その扱いは日本の著作権法に従うものとします。これらのデータを、法律で認められた範囲をこえて、著作権所有者に無断で複製・転載・転用することは禁止します。